他略带了点戏谑的语气,我心里那团火突然就烧得旺盛。

「不然呢?」我皮笑肉不笑,讥讽道,「除了点烟,难道顾总还以为我有其他的事儿找你?」

顾予深的视线在我的脸上,极具趣味地挑了眉梢。

把烟递到唇间时,他慢声:「现在点。」

我往他更近两步,拨开金属打火机,拢着火光凑近他的唇。

夜里风寒,火光剧烈跳动,我闻见自他身上而来的淡淡冷香,依旧还是很多年前熟悉的味道,丝丝缕缕地撩拨过心弦。

我的手抖了抖,火光擦着烟掠过,偏了方向,没有点着。

「就这点儿出息?」顾予深抬了眉梢。

他抬手极轻淡地触碰了一下我拿着打火机的手背,把火光推到唇边,低头吸燃。

我如同触电般,仓皇收回手,暗暗地咬紧牙关。

顾予深太清楚我对他的心思了,时隔多年,只需稍微靠近他一些,都能让我难以自控地紧张。

他都看在眼里,可他像是在看笑话,顺便还要嘲弄我一番。

心尖又酸又气,我逼着自己冷静:「顾总,我有没有出息,你很快地就会知道。」

我能抢走他五个顶级客户,就能抢走十个、二十个……

顾予深在薄薄的白烟里轻眯起眼梢,轻易地就看出来我安的什么心。

他侧过脸面向车水马龙的长街,漫不经心地出声:「那你加油。」

我顿时有种一拳打在棉花上的无力感,很多话想说,又被自尊心掐死在喉间。

诡异的沉默在空气中散开。

「小姐。」顾予深旁边一直默不作声的女人突然出声叫我。

我看向她:「有事儿?」

「可能有点儿冒昧,我还是要说一说。」女人语气不善,「你抢顾总公司的客户,的确可以证明你有本事,但你不觉得你很缺德?」

「缺德?」我被她逗笑。

同行业之间,互抢客户是常有的事情,我又没有使用不正当的手段,怎么就成缺德了?

女人眼神轻蔑:「对,抢别人的东西还要跑来炫耀,你不仅缺德,还恶心。」

「……」我算是看出来了,她是怪我打扰了她和顾予深独处。

我看着眼前这个对顾予深满怀情意的女人,一时之间不知道该表现出什么样的态度。

怔愣间,顾予深森森冷意的声音入耳:「闭上你的嘴!」

我心头惊颤地抬头看去,却发现顾予深眸色幽寒落在女人的脸上,阴森、冷冽。

哦,他竟然不是在训斥我。

「顾总……」女人脸色煞白。

顾予深掐了烟,收回视线不再看她。

女人羞愤地咬着唇,什么都不敢再说,低着头走了。

看着她的背影,我的心情十分复杂,从她的身上,我看到了八年前的自己。

当时顾予深对我比这冷酷多了,而我也没有她这么看得开,厚着脸皮求了他一次又一次,顾予深半点儿也不肯心软。

他这人,如今已蜕去年轻时的清高傲气,眉目中多了深沉思量,性子却仍如当年淡漠、冷情。

我轻浅地笑开:「顾总,大可不必。」

「没办法。」顾予闲闲地睨着长街,唇线微掀,「我护短。」

「我护短」三个字轻飘飘地落入我的耳中,如轻风掠过,心头起了波澜,同样吹起多年积压的火,死灰复燃。

我不客气地讥诮:「顾总护的什么短?你是我谁啊?」

顾予斜着眸子看我,眸光逐渐虚无:「长大了,刺也长出来了。」

他一句无关痛痒的话,我却难受得不行了。

转过脸去不肯看他,生硬地挤出四个字:「拜你所赐。」

十八岁之前,我娇娇软软、乖顺温和,如猫儿一般,莫说和他针锋相对,便是大声说一句话都没有。

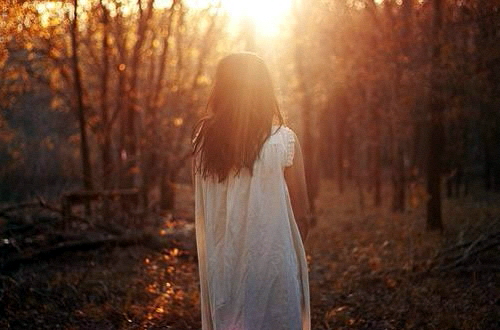

十八岁之后,我混迹在人海中,伶仃求活,美好和单纯消弭于无数个独自痛哭的深夜,慢慢地就长成了浑身是刺的刺猬。

顾予深摸出烟盒,点了烟后也不说话,看着我逐渐深了眉目。

裴祁食指转着车钥匙从会所大门走出,朝我扬声:「叶伽,和顾总聊完了吗?」

我点了点头,神色恢复如常看向顾予深,微笑道:「顾总,都忘了和你正式介绍了。」

「叶伽,佑世基金一部经理,以后我们就是对手了。」我朝他伸出手,「请多指教。」

顾予深轻佻眉梢,咬着烟轻慢地垂眸看我横在半空的手。

他没有回握,凉淡笑笑:「不敢。」

这两个字此时从他的嘴里说出来,总有几分莫名的别有深意。

我不愿去深究,收回手转身往裴祁走去。

裴祁吊儿郎当地勾着我的肩,手在我的身后和顾予深摆了摆手。

又低下头问我:「老实和我说,你和顾予深以前认识?」

「你认识我有五六年了吧,我要是认识他你会一点儿没发现?」我不肯承认。

「那是因为你藏得好。」裴祁掐着我的肩,「快说,再骗我可就没意思了。」

我停下脚步,看着裴祁一脸不达目的不罢休的倔劲儿,叹了口气。

「你要急死人啊,说。」

我低下头,不情愿地张了口:「我叫了顾予深十三年哥。」

我五岁到顾家,那会儿我妈还只是顾予深的家庭教师。

顾予深十二岁时摔了腿,在家休养,他父亲找了我妈住家教学。

我第一次见他,十二岁的少年坐在轮椅上,清瘦干净,眉眼极好看,只是性子,十分倨冷。

他不爱搭理人,对什么都很冷淡,便是周遭再热闹,他仍然能保持隔岸观火的凉薄。

我也不知道是中了什么邪,小小的人儿总喜欢赖在他旁边。

我妈给他讲课,我就搬一个小板凳坐在他身边,安安静静的。

很多时候,我坐那儿无聊得犯困,身体歪歪斜斜往他身上倒。

一开始几次,他都会十分不客气地把我推开,我瘪着嘴睡眼惺忪地看他,委屈得不行。

这样的次数多了,他竟然没推开我了,我每一次都能趴在他的腿上睡上一个长觉。

我妈总骂我:「予深要学习,你别总打扰他。」

那会儿我小,哪儿能和她讲道理,所以她的话我是一句没听进去。

一如既往地黏着顾予深,当他的小尾巴,他去哪儿我就蹦蹦跳跳地跟着。

他的腿好了后去上学,每一次我从幼儿园回来找不到他,就得哭。

我妈被我闹得头疼,就会领着我去接顾予深。

晚自习后的无数个夜晚,他走出校门口,我都能精准地锁住他的身影。

然后跌跌撞撞地冲过人群,张开手就要他抱抱。

十几岁的少年个子已经长开了,他低下头轻易地就能把我拎起来抱在怀里。

这样的日子过了好久,我也不知道为什么顾予深的腿已经好了,我妈还是没带我离开顾家。

直到有一天,我妈和顾叔叔把我和顾予深叫到客厅,说他们准备结婚了。

我妈眉开眼笑:「小伽,以后予深就真的是你哥了。」

「予深哥哥不是一直都是我哥哥吗?」我刚上小学,懵懵懂懂。

顾叔叔和我解释:「以后就是一家人了。」

我还是不懂,顾予深依旧沉默寡言,那天他什么都没有说,转身走了。

要是日子就这样往下走,我和顾予深可能真就成了兄妹。